亀岡リノベ俱楽部

私たち亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介は、亀岡市|南丹市を中心にリノベーション事業を展開しています。

全ての住まいを、快適で健康、安全で安心、省エネで経済的な住まいになるように日々努力を重ねています。

亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介のご縁を頂き感謝いたします。

私たち、亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介では、古くなった住まいを解体して新たな建物を建築する、新築注文住宅事業も行っておりますが、使用できる建物は出来るだけリノベーションを施し、永く残していきたいと考えています。

ただ古い住まいには、問題があります。

「地震から家を守る」

昭和56年6月以前の建物は、旧耐震基準で建てられていますので、大きな地震が発生すると、その力に負けてしまい倒壊する可能性が極めて大きいことです。

しかし、耐震診断を行い状況の把握をして、対策・耐震工事を講じれば永く安善で安心してお住まいして頂くことも可能になります。

快適で健康に暮らすためには

又、古い住まいは、断熱基準のない時代に建てられているため、エアコンの温度設定を上げても寒い、光熱費が高くつくなどの問題と、各部屋の温度差「暖かい居間からトイレ・浴室に行くと寒い」と云う問題があり、ヒートショック、特に高齢者にはデスクが高いとされています。

リノベ工事レは、この問題を解決するため内壁を取り外し、断熱材を、充填をする。

外気に通じる開口部には、内窓を設置することや、性能の高いサッシとペアガラスに取り換えることで、寒いと云う問題を解決することも行っています。

「湿気から家を守り耐久性の向上」

古い家の浴室は、タイルからの小さなひび割れから、土台や柱などが腐食、シロアリ被害もみられます。

又、建物の外壁の断熱材が入っていない、入っていても不十分な断熱で壁内に結露が発生している可能性もあります。

この内部結露が土台や柱を腐らせる原因です。

湿気対策を万全にして、見えない敵から住まいを守ることもできます。

古くなった住まいの、新しい住まいの考え方もご提案できることが、私たちがリノベーションにこだわる理由があります。

「ライフスタイルにあった家づくり」

リノベーション工事は、耐震改修、断熱改修など、かなり大掛かりな工事が伴います。その点がリフォーム工事と大きく違う点でございます。

大きな工事が伴いますので、住まいの使い勝手や、動線などの改善(間取りの改善)も思い切って行えます。

「健康素材にリセット」

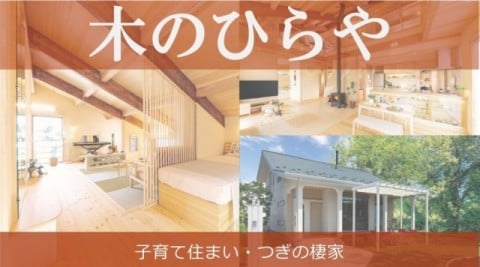

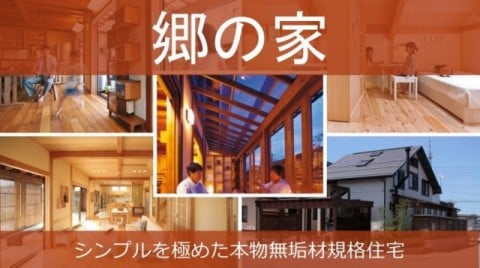

亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介では、パートナー企業の夢ハウスで提案を行っています「リセット住宅」を取り扱っております。

リセット住宅は「耐震・断熱・耐久をリセットする」に加えて、住む人の健康を思い、健康素材にリセットする取り組みも併せて行っております。

呼吸する素材を使用します。

内装「室内建具、床材」に無垢材と珪藻土クロス、シラス壁を使用しています。

どちらも室内の湿気をコントロールするので結露を防ぎ、カビの発生を抑制します。

更に、木に含まれるフィトチッドという成分が森林浴同様のリラックス空間を作り出し、心の健康ももたらします。

「不動産仲介業」

亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介は、宅地建物取引業の免許を取得しています。

古い家の取り扱いが出来ます。

亀岡市、南丹市の仲介物件はもとより、京都市内の物件も提携業者様とタックを組みまして物件の斡旋をいたします。

古い家を購入してリノベーションを検討している方は、お気軽にご相談ください。

住む予定のない古い家の買取も行っています。

買取をいたしましてご希望のお客様に再販することも大切な仕事と考えています。

是非、このご縁を大切に、お付き合いをしていきたいと思います。

省エネや耐震改修補助金の情報

|

ABOUT US

私たちについて

エコデザインが選ばれる3つの強み

01

ー

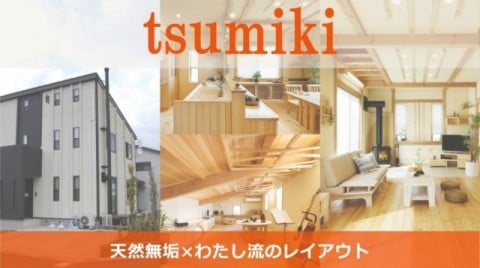

環境に配慮した

家づくり

天然無機材を使った家づくりや、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)で環境にも、住む人にも配慮した住み心地の良い家づくりを目指します。

02

ー

自社で一貫して

対応

現場を知っている設計士と信頼をおける職人の少数精鋭で設計から施工、土地斡旋までを自社で一貫して行い、高いクオリティを実現いたします。

03

ー

地域密着型の

会社

地元で30年以上の営業経験を持つスタッフを中心に展開をしているので、京都市、亀岡市、南丹市の地域に根づいたプラン・情報を提案させていただきます。

WORKS

施工事例

TOPICS

新着情報